一封《辞别书》,镌刻家国志

盛夏的皖西,草木葳蕤,蝉声如沸。革命烈士胡孟晋与妻子张惠的合葬墓旁,一棵苍劲的乌桕树静静伫立,亭亭如盖。微风拂过,叶响如诉,“沙沙,沙沙……”仿佛在低语那个离别的夜晚——灯火阑珊下,年轻的胡孟晋伏案提笔,墨迹在信笺上缓缓晕开。八十多年光阴流转,这封穿越时空的家书,如同乌桕树的年轮,将烈士的赤子之心永远铭记。风霜不能摧其志,雨雪不能改其节。如今,他的身影已与这棵乌桕树融为一体,始终以挺拔的姿态,守望这片深爱的热土。

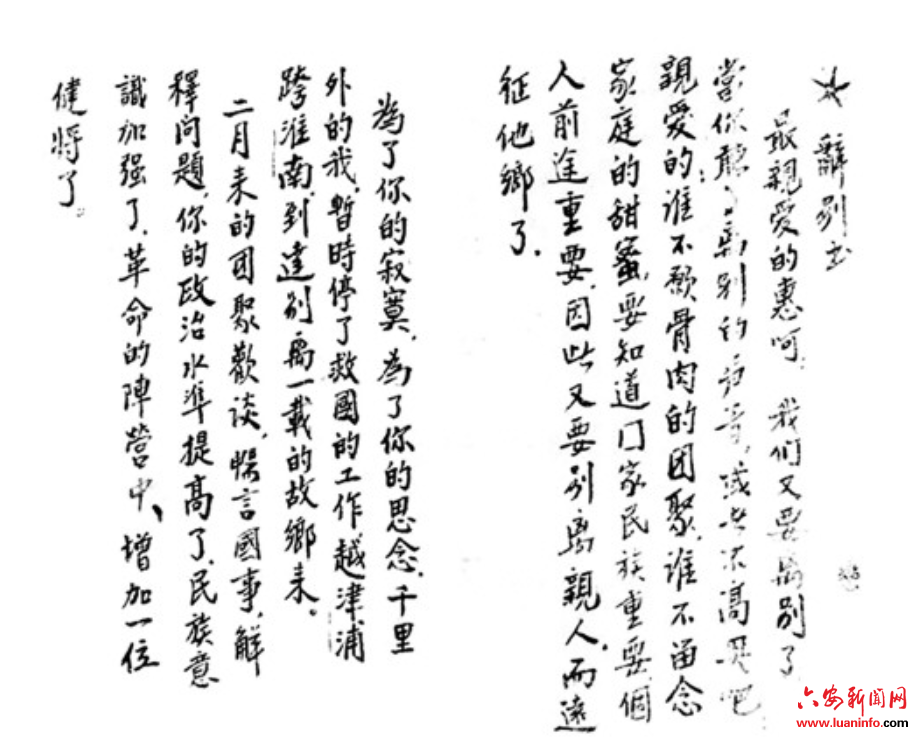

那是1939年冬天,烽火连天,新四军五支队司令部秘书胡孟晋即将重返前线。临行前夕,灯影昏黄,妻子张惠低首缝补旧衣,针线无声,不舍的剪影在墙上拉长,如同暗夜中挣扎的烛火。胡孟晋提笔落纸:“最亲爱的惠呵,我们又要离别了……亲爱的!谁不愿骨肉的团聚,谁不留恋家庭的甜蜜,要知道国家民族重要,个人前途重要,因此又要别离亲人,而远征他乡了。”那墨痕,既是轻抚爱人脸庞的指尖,亦是刻入民族脊骨深处的铭文。

胡孟晋本是舒城学堂的教书人,在简陋校舍里为懵懂孩童讲述岳飞的精忠与文天祥的丹心,时时宣传革命思想和理念。婚后日子清甜如蜜,然而1938年山河破碎,他终是掷下教鞭,奔赴六安参加新四军,后随部转战皖东。次年秋他潜回故里,一面秘密工作,一面鼓励妻子在家乡唤醒沉睡的姐妹。

离别时刻终究来临,他挥就的《辞别书》字字千钧:“对于我这次的外出,请不要依恋,要知道你爱人的走,不是故意的抛弃你,而是为着革命,为着独立自由幸福的新中国而努力奋斗的啊!”——当大地裂开深壑,儿女情长便注定要肩起山河之重,那百转柔肠,终究熔铸成铁血征途上不灭的灯。信尾的召唤沉如磐石:“在外的我,身体自知珍重,一切当知留心,请你安心在乡努力妇女解放的事业成为女英雄,我在外对革命之伟业亦更加努力呵!别了!别了!”

这殷切期盼,如种子落入张惠浸透离愁的心田。自此,舒城乡野间出现了一个奔走疾呼的瘦弱身影,她勇敢站到台上慷慨陈词,动员群众“有钱出钱、有力出力”。一时之间,皖西大地风起云涌,在张惠等志士奔走下,参军支前热潮如野火燎原,席卷城乡。

后来,胡孟晋随军转战南北,最终身影隐没于河北故城的苍茫之中。关山阻绝,音书渐稀。1947年,病魔无情攫走了他年轻的生命,忠魂长眠于遥远的北地。当这迟来的噩耗终于敲开家门时,已是解放后的黎明。张惠没有恸哭失声,她只是默默翻出那封被泪痕浸透又被岁月风干的家书,久久凝视那熟悉到令人心碎的字迹。后来,在组织的帮助下,张惠仅用一床棉被,包裹丈夫的遗骸自行千里,背回舒城老家安葬。她以沉默的脊背丈量生与死的距离,用最朴素的深情,完成了一场天地动容的生死履约。

八十余年岁月更迭,那几页纸笺早已褪尽了最初的颜色,却于静默中愈发沉厚如铁。“小时候,我和哥哥跟父亲生活在一起的时间很短。”胡孟晋次子胡勋抚摸着泛黄的信纸,声音轻缓,“那时他太忙了,忙到没时间陪我们玩耍。我们兄弟对父亲的印象,就像这些褪色的墨迹,淡淡的,却刻在心上。”

二十多封家书,被胡勋兄弟翻看过无数遍。信纸边缘已经起毛,有些字迹洇开了,像是被泪水浸润过。“每读一次,就感觉父亲离我们更近一些。”他的手指轻轻描摹着那些刚劲的笔画。如今,胡勋常常把这些家书的故事讲给孩子们听。“我不只是要他们记住爷爷,更要他们懂得,爱岗敬业不是口号,是融在血脉里的担当;奉献精神不是空谈,是刻在骨子里的传承。”

长明火燃烧不息,英烈精神光照后人。“胡孟晋就是我们家乡人,作为后来人,重读书信,重温那个血与火的战争年代,也是一次心灵的洗礼。”71岁的村民钟读善深有感触。作为驻村干部,舒城县公路服务中心驻百神庙镇舒平村第一书记、工作队队长石雪梅深感责任在肩:“我们一定继承烈士遗志,弘扬革命精神,把这家门口的红色课堂管好、用好,把舒平村建设得更加美好。”

胡孟晋与张惠,这对皖西儿女,用青春、热血、生命与忠贞,在抗战的浩荡长卷上,刻下了属于他们不可磨灭的印记。这封穿越时空的《辞别书》,早已跃出个人情爱的疆界,它浸透血泪,是民族危亡之际万千不屈灵魂的呐喊,是誓死不屈气节最沉郁的凝结。 (本网记者 黄雪彦 宋金婷)